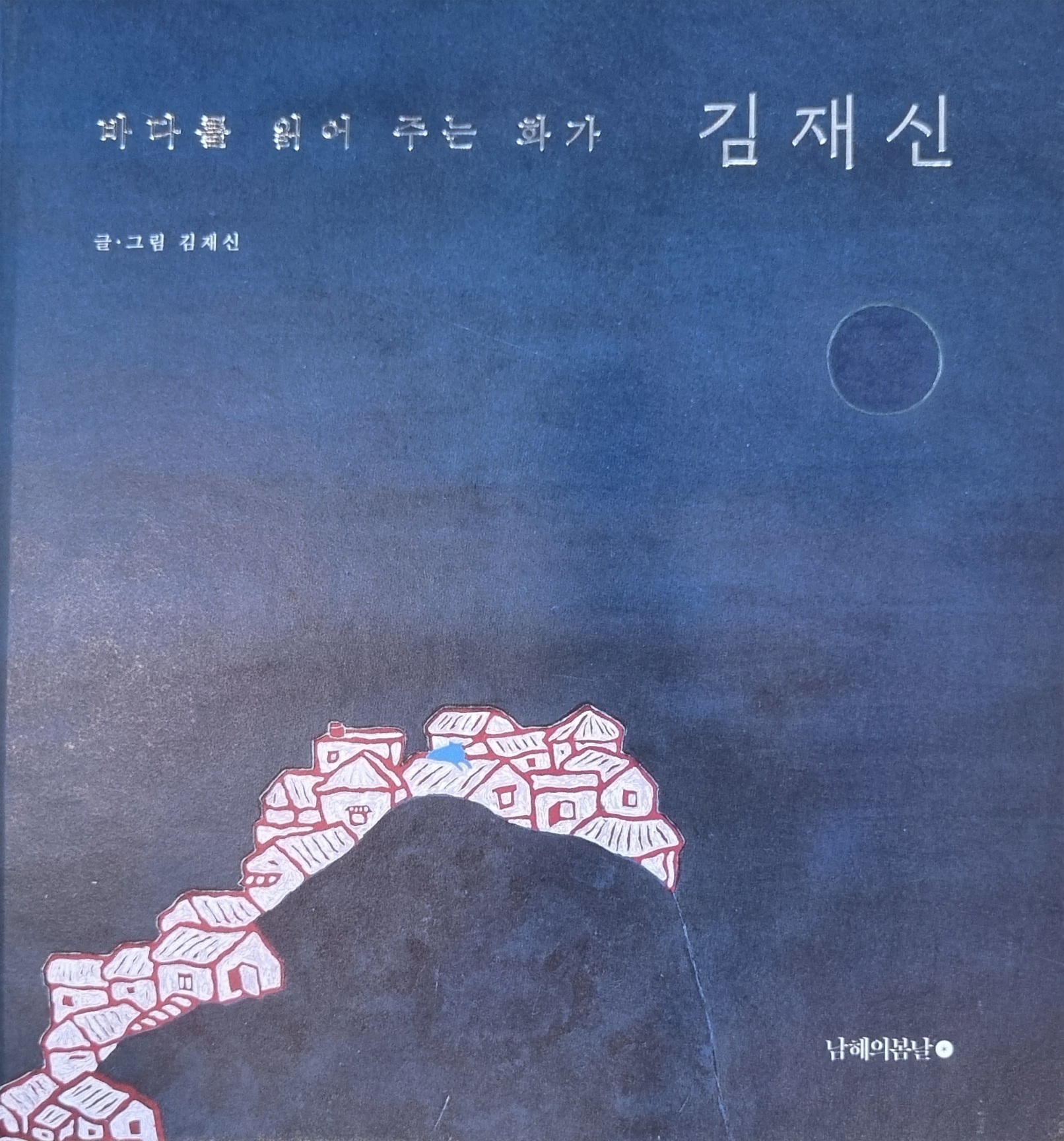

도서이지만 존경하는 김재신 작가님의 작품속 이면의 이야기들이 녹아져 있는 도록과도 같은 책이다.

처음 김재신 작가님과 사모님을 뵈었을때 차분한 목소리와 온화한 얼굴표정이 그렇게나 인상적일 수가 없었다.

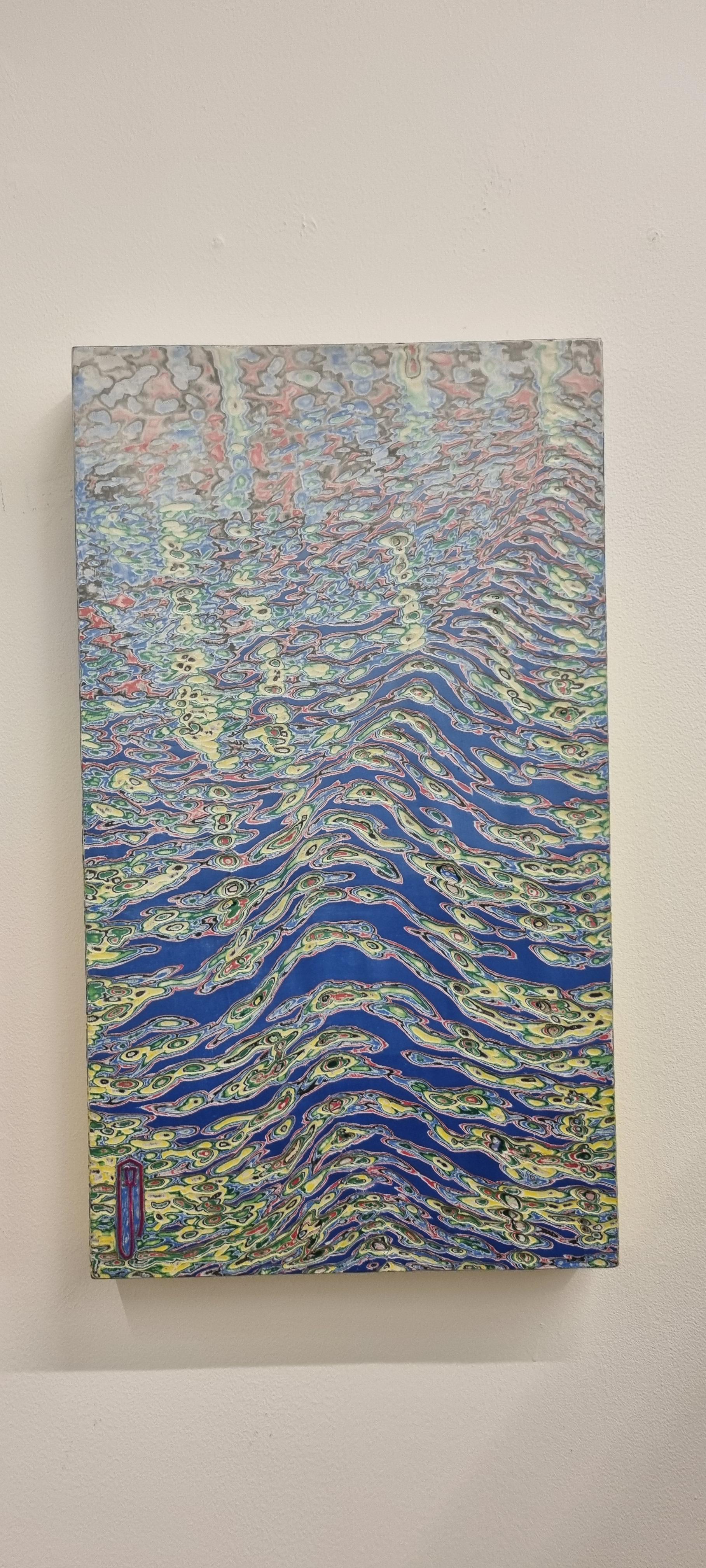

반면 작가님의 '파도'에서는 무언가 꿈틀거리면서도 깊이를 가늠할 수 없는 힘에 압도되었었다.

내 안에 있는 무언가가 울컥하기도, 어떤 때는 저돌적인 몰아붙임의 느낌에 혼란스럽기도 했다.

그렇게 '파도'는 내게 다가왔다.

그리고 평화로운 바다를 향해 있는 '동피랑'의 지붕위에서 한가로이 따스한 햇살을 맞이하고 있는 '고양이'를 보면서, 언젠가 한번 통영의 바다를, 동피랑의 햇살을 맞고 싶다는 희망을 품었었다.

한참의 시간이 지나 마주한 통영의 바다는 포근했다. 그리고 동피랑의 햇살은 12월임을 잊어버릴 정도로 한없이 나를 따뜻하게 감싸주었다.

아~~~ '파도'는 혼란스러운 것이 아니었음을, 혼란스러웠던 그 시절의 나를 품어주려 하고 있었음을 그제서야 깨달았다.

그때의 작가님께 다 듣지 못했던 이야기들을, 책을 통해서야 알게 되었다.

김재신 작가님이 그림을 하게 된 사연, 그리고 <비울 것도 없이, 채울 것도 없이>, <연탄>, <파도>, <동피랑 이야기> 등으로 주제와 기법을 바꾸어가게 된 이야기들

통영의 바다, 파도, 동피랑, 고양이가 들려주는 이야기들.

가족이라는 존재의 소중함.

그리고 앞으로 살아가실 작가님의 소박하고 일상적이지만 굳건한 다짐까지..

낮엔 틈틈이 그림을 그렸고, 저녁과 일요일에는 낚시를 하러 다녔다.

그저 바다를 보러 다닌 날들이었다. 바다와 함께하는 시간이 점점 늘어났다.

바다는 평화로웠으나 그 시절 갈매기 소리는 참 슬펐다.

'무엇을 채우고 무엇을 비울 것인가...'

바다를 바라보는 날이 한참 동안 이어졌다.

내가 선택한 것을 담을 수는 있을까, 비울 것도 없고 채울 것도 막막했던 시절의 허기 같은 밥그릇.

작업을 시작했다.

<비울 것도 없이, 채울 것도 없이>라고 이름 붙인 빈 밥그릇 작업이었다.

우연히 동네 포장마차 앞에 버려진 연탄을 보았다.

허옇게 타 버린, 이제는 쓸모없는 것, 그러나 간혹 어떤 것에는 미약한 열기가 남아 있기도 했다.

내 처지 같았다. 연민이 더해지며 연탄을 그리는 날이 시작되었다.

캔버스를 앞에 두고 종일 연탄만 그렸다. 아들과 아내는 각자 하루 일과를 마치면 집에서 잠깐 스치듯 얼굴을 보았다. 스스로 온기를 게워야 살 수 있는 시간을 아슬아슬하나 강단 있게 버티는 아들과 아내였다.

<연탄>은 그렇게 아픈 날들의 작업이라 밖으로 내보내지 않고 오랫동안 품고만 있었다.

그림을 파기하기도 하고, 색을 덮고 다시 덮기를 몇 번째.

어느 날 여러 색으로 덮인 그림을 보다 학생들이 쓰던 조각칼로 선을 하나 그어 보았다. 조각칼에 드러난 여러 색의 층을 본 순간.

그것은 자개였다.

어릴 때 늘 보아 오던 자개의 다채로운 빛이 그 한 줄에서 엿보였다.

겹겹의 색깔은 어린 날의 어떤 날, 가족, 반짝거리던 자개, 다양한 기억을 한꺼번에 소환했다.

순간 온몸에 전율이 일었다.

여러 겹 쌓은 색을 조각칼로 파내 전체 형태와 색의 조화를 이뤄내는 이 기법을 무엇이라 이름 붙여야 할까.

그림을 배우러 온 분중에 한문으로 박사 학위를 받은 분이 계셨다. 적절한 표현이 있을까 여쭤보았더니 '조탁이 기법과 맞겠다'라며 추천해 주셨다.

이후 기법을 명시해야 할 땐 '족탁(JOTAK)' 이라고 표기한다.

바다를 좋아하니 바다 작업을 한다고 막연히 생각했다.

그러나 어린 시절 마음을 빼앗겼던 바다 빛을 찾아 나도 모르게 노력했을 수도 있다.

그것을 찾느라 바다 가까이, 더 가까이 다가갔을지도 모른다.

유년기의 내가 바다로 이끌어 그때의 바다 빛을 그리게 했는지도 모른다.

<동피랑 이야기>를 시작했다.

시간이 흐르면서 그림에서 이런저런 이야기를 하나둘 덜어 내다 보니 온전히 바다만 남았다.

사람 이야기를 품은 넉넉하고 풍성한 바다다. 사람들의 이야기를 그저 받아들이며 담담히 흐르는 바다이기도 하고 세상사를 닮은 바다이기도 하다.

바다를 이어 그려 나가는 <파도> 역시 사람을 품고 있다. 영롱한 빛을 등에 업고 바다를 굼실 넘어가는 파도, 바위를 치고 해변 가까이에서 흰 포말로 부서져 끝을 보이는 파도와 다르다. 바다 어디쯤에서 어디로 갈지 모르고 나중에 어떤 힘을 발휘할지 모르는 예측불허의 파도다.

내가 그린 파도를 내가 끝맺지 않았다. 보는 이들이 본인의 파도를 그리도록 이야기를 남겨 두었다.

그래서 파도는 나의 이야기가 아니라 보는 이들의 이야기로 무궁무진 이어진다.

나의 그림은 나와 당신, 우리가 살아가는 이야기다.

가까이 다가가 오래 본 바다들은 모두 다른 형상과 이야기를 갖고 있다.

그 바다는 작업실에서 다시 넘실댄다.

나는 귀 기울이고

바다는 끊임없이 이야기를 풀어놓는다.

색을 올리는 시간이 수십 일, 색을 덜어 내는 작업이 몇 달이니 그 시간 동안 작품의 흐름을 놓치지 않기 위해

매일의 일정은 단순하고 규칙적으로 유지한다.

꼭 같은 날들을 20여 년간 살아왔다.

2월 27일

학고재에서의 김재신 작가님의 북콘서트 겸 전시회.

건강을 회복하신 듯한 모습에 안심되고 반가운 시간이었습니다.

인품은 여전하시구요.

앞으로 행복한 시간만큼이나 더 밝은 색의 바다와 따뜻한 파도,

볕을 쫓아 지붕 위에 자리한 고양이를 기대해 봅니다.

ps. 분명 통영의 바다였을텐데 바다가 아닌 집앞 평온하고 여유로운 들판으로 다가오는 작품이 있네요. 신기함.

'어쩌다 접하게 된 > 미술' 카테고리의 다른 글

| 김나영 개인전 (0) | 2024.12.01 |

|---|---|

| 장용길 초대전 - remember (0) | 2024.06.01 |

| CICA Museum - Artwork컴퍼니전시회 (1) | 2024.01.28 |

| 박승태 작가 그림전 (0) | 2023.12.31 |

| 다정한 선물전 (0) | 2023.12.31 |